Weiblicher Autismus

Autismus ist ein Spektrum – doch bis vor kurzem war es ein Spektrum, das vorwiegend männlich gedacht wurde. In Studien, in der Diagnostik und im öffentlichen Bewusstsein dominierten männliche Fallbeispiele. Das Resultat: Mädchen und Frauen mit Autismus wurden systematisch übersehen. Erst in den letzten Jahren findet auch die weibliche Perspektive des Spektrums in der Forschung Beachtung. Dieser Beitrag beleuchtet, warum weiblicher Autismus oft nicht erkannt wird, welche Symptome sich zeigen und warum mehr Bewusstsein für weiblichen Autismus notwendig ist.

Autismus ist auch weiblich

Lange Zeit wurde Autismus fast ausschließlich bei männlichen Personen diagnostiziert. Die Schätzung zum Geschlechterverhältnis bei Autismus lautete über Jahrzehnte 4:1 – also vier Jungen auf ein Mädchen. Doch immer mehr Studien deuten darauf hin, dass die tatsächliche Verteilung deutlich näher bei 2:1 oder sogar 1:1 liegt – wenn man auch diejenigen Frauen berücksichtigt, die nicht oder erst sehr spät diagnostiziert werden (Loomes et al., 2017).

Ein Grund für die Verzerrung: Die gängigen Diagnosekriterien basieren weitgehend nur auf männlichen Probanden. Mädchen und Frauen zeigen jedoch oft ein anderes autistisches Profil, das von diagnostischen Verfahren wie dem ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) nicht ausreichend erfasst wird (Rynkiewicz et al., 2016).

Maskieren: Anpassung bis zur Erschöpfung

Ein zentraler Grund dafür, dass Autismus bei Frauen seltener erkannt wird, ist das sogenannte Maskieren (engl. masking). Viele autistische Frauen entwickeln bereits in ihrer Kindheit Strategien, um sozial unauffällig zu wirken. Sie imitieren das Verhalten ihrer neurotypischen Mitmenschen, lernen Gestik, Mimik, Small Talk, vermeiden auffällige Stims (selbststimulierende Bewegungen) und unterdrücken sensorische Reaktionen. Das führt dazu, dass sie in sozialen Situationen angepasst wirken, obwohl sie sich innerlich überfordert fühlen.

Maskieren ist keine bewusste Täuschung, sondern eine Überlebensstrategie. Es hilft, Ablehnung zu vermeiden und sich gesellschaftlichen Erwartungen anzupassen. Gleichzeitig erschwert es Fachpersonen die Diagnose zu stellen. Häufig wird das Verhalten als schüchtern, introvertiert oder sozial ängstlich fehlinterpretiert.

Diese Form der Anpassung hat einen Preis. Maskieren kostet enorm viel Energie und führt häufig zu einem Zustand chronischer Erschöpfung – auch als Autistic Burnout bezeichnet. Forschungsergebnisse zeigen, dass Frauen signifikant häufiger als Männer Maskierungsstrategien einsetzen und dass dies mit einem erhöhtem Risiko für Depressionen und Angststörungen verbunden ist (Hull, Mandy & Petrides, 2017).

Gleiches Spektrum, andere Ausprägung

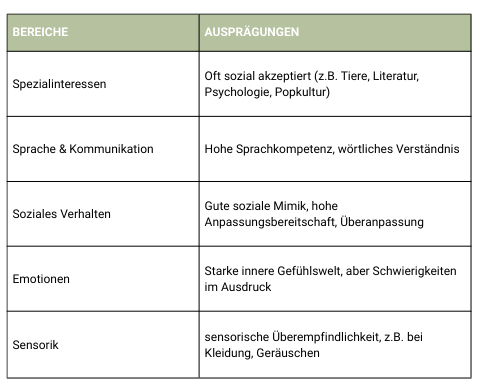

Die Symptome äußern sich bei Frauen oft anders als bei Männern.

Spezialinteressen sind meist sozial akzeptierter oder weniger auffällig: Statt Zahlen oder Technik kann es sich z. B. um Tiere, Literatur, Psychologie oder Popkultur handeln.

Soziale Interaktionen wirken auf den ersten Blick oft funktional, doch dahinter kann ein hohes Maß an Erschöpfung liegen.

Sensorische Überempfindlichkeit (z.B. gegenüber Geräuschen, Berührungen, Gerüchen) ist häufig vorhanden, wird aber oft mit „Sensibilität“ abgetan.

Emotionale Überforderung oder Meltdowns (Zustände starker Überreizung) werden bei Mädchen oft als Launenhaftigkeit oder hormonell bedingt interpretiert.

Autistische Mädchen und Frauen zeigen viele der klassischen Merkmale einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS), aber oft auf subtile oder sozial akzeptierte Weise. Hier ein Überblick typischer Ausprägungen bei Frauen:

Diese Symptome können leicht mit anderen psychischen Erkrankungen verwechselt werden. Viele Frauen erhalten zunächst Diagnosen wie Angststörungen, Depressionen, Borderline oder Essstörungen, ohne dass der Autismus erkannt wird, der diesen Zuständen möglicherweise zugrunde liegt (Bargiela, Steward & Mandy, 2016).

Späte Diagnose

Eine große Anzahl autistischer Frauen erhält ihre Diagnose erst im Erwachsenenalter, manche sogar erst mit 40 oder 50 Jahren. Eine Studie von Breddemann et al. (2023) hat 659 Autist:innen in Bayern untersucht und festgestellt, dass Frauen im Schnitt 7-11 Jahre später diagnostiziert werden als Männer. Sie berichten häufiger über einen unerfüllten Unterstützungsbedarf im Bildungswesen und zeigen häufiger internalisierende Begleiterkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen.

Die späte Diagnose wird von vielen Frauen als ambivalent erlebt. Einerseits als Erleichterung (Ich bin nicht falsch – ich bin autistisch), andererseits mit Wut oder Trauer über verlorene Jahre ohne passende Hilfe.

Gesellschaftliche Rollenerwartungen als Barriere

Ein weiterer Grund für die Unsichtbarkeit autistischer Frauen sind gesellschaftliche Rollenvorgaben. Mädchen sollen brav, hilfsbereit, emotional sensibel und sozial kompetent sein. Das sind Eigenschaften, die viele autistische Mädchen zu imitieren versuchen, auch wenn sie ihnen nicht entsprechen. Auffälliges Verhalten wird bei Mädchen zudem eher sanktioniert, als bei Jungen und seltener mit neurologischen Ursachen in Verbindung gebracht (Dean, Harwood & Kasari, 2017).

Diese soziale Anpassung führt dazu, dass viele Frauen ein Leben in Maskierung führen, was oft mit erheblichen psychischen Folgen einhergehen kann.

Neurobiologische Unterschiede

Auch aus neurobiologischer Sicht lassen sich geschlechtsspezifische Unterschiede feststellen.

So fand eine Untersuchung mit EEG-Daten heraus, dass autistische Frauen andere Muster der Hirnaktivität in sozialen Situationen aufweisen als Männer. Dies kann möglicherweise auch eine Rolle bei der Entwicklung von Maskierungsstrategien spielen (McCleod, Borneman & Malaia, 2024).

Zudem gibt es Hinweise darauf, dass Frauen ihre autistischen Merkmale anders verarbeiten und kompensieren. Zum Beispiel durch vermehrtes soziales Lernen, Überanpassung, ausgeprägte Empathiefähigkeit oder ein starkes Bedürfnis nach Harmonie, was mögliche Konflikte im sozialen Umfeld vermeidet, aber innerlich belastet.

Sichtbarkeit schaffen

Immer mehr Frauen berichten heute öffentlich über ihren späten Weg zur Diagnose. Auf Plattformen wie Instagram, TikTok oder in Podcasts erzählen sie ihre Geschichte und helfen anderen, sich selbst zu erkennen. Diese Selbstvertretung ist essenziell: Denn nur durch Sichtbarkeit kann langfristig ein Bewusstseinswandel stattfinden.

Auch Selbsthilfegruppen und Netzwerke spielen eine wichtige Rolle. Studien zeigen, dass Peer-Kontakte bei Frauen mit Autismus zu höherem Wohlbefinden, mehr Selbstakzeptanz und einer besseren Lebensqualität führen (Leedham et al., 2020).

Ein inklusives Verständnis von Autismus ist überfällig

Autismus hat viele Gesichter und nicht alle entsprechen dem stereotypen Bild des sozial unbeholfenen Jungen mit Technikinteresse. Weiblicher Autismus ist subtiler, oft besser maskiert und stärker durch gesellschaftliche Rollen beeinflusst, aber nicht weniger real.

Umso wichtiger ist es, die Diagnostik zu überarbeiten, Fachpersonen zu sensibilisieren und Frauen eine Stimme zu geben. Autistische Frauen brauchen keine Anpassung an die neurotypische Norm, sondern Anerkennung, Verständnis und passende Unterstützung.

Literatur

Bargiela, S., Steward, R., & Mandy, W. (2016). The experiences of late - diagnosed women with autism spectrum conditions: An investigation of the female autism phenotype. Journal of Autism and Developmental Disorders, 46(10), 3281–3294. doi: 10.1007/s10803-016-2872-8

Breddemann, A., Schilbach, L., Kunerl, E., Witzmann, M., & Schuwerk, T. (2023). Gender differences in autism diagnostics. Psychiatr Prax, 50(6), 299-307. doi: 10.1055/a-2043-9812

Dean, M., Harwood, R., & Kasari, C. (2017). The art of camouflage: Gender differences in the social behaviors of girls and boys with autism spectrum disorder. Autism, 21(6), 678-689. doi: 10.1177/1362361316671845

Hull, L., Mandy, W., & Petrides, K. (2017). Behavioural and cognitive sex/gender differences in autism spectrum condition and typically developing males and females. Autism, 21(6), 706-727. doi: 10.1177/1362361316669087

Leedham, A., Thompson, A. R., Smith, R., & Freeth, M. (2020). 'I was exhausted trying to figure it out': The experiences of females receiving an autism diagnosis in middle to late adulthood. Autism, 24(1), 135-146. doi: 10.1177/1362361319853442

Loomes, R., Hull, L., & Mandy, W. P. (2017). What is the male-to-female ratio in autism spectrum disorder? A systematic review and meta-analysis. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 56(6), 466–474. doi: 10.1016/j.jaac.2017.03.013

McCleod, M., Borneman, S., & Malaia, E. (2024). Neurocomputational phenotypes in female and male autistic individuals. arXiv.org. doi: 10.48550/arXiv.2405.04248

Rynkiewicz, A., et al. (2016). An investigation of the 'female camouflage effect' in autism using a computerized ADOS-2 and a test of sex/gender differences. Molecular Autism, 7(10). doi: 10.1186/s13229-016-0073-0

Das könnte dich ebenfalls interessieren

Sprache und Gleichberechtigung

1. November 2025